2025年6月20日上午,由吉林建筑大学主办的首期“栋梁讲堂”暨“生态智慧的保护与传承 ——吉林建筑文化发展论坛”、规资大讲堂、长春规划大讲堂在吉林建筑大学土木教学馆一楼圆形报告厅成功举行。

本次论坛获得中国民族建筑研究会民居建筑专业委员会、同济大学“ 国家民 委中华民族共同体研究基地——中华民族建筑文化传承与发展研究基地 ”的学术指导。由吉林建筑大学建筑与规划学院、中华民族建筑文化传承与发展研究基地吉林建筑大学实践基地、吉林省建筑历史与建筑遗产保护学会、吉林省历史建筑保护利用研究基地(吉林省哲学社会科学规划基金办公室)、东北建筑文化研究中心(吉林省教育厅)、吉林省历史建筑文化保护传承研究中心(吉林省住房和城乡建设厅)、吉林省古迹遗址保护与研究中心(吉林省文化和旅游厅)、吉林省生态智慧城镇创新驱动发展战略研究中心(吉林省科学技术厅)、寒地建筑综合节能教育部重点实验室联合承办,长春市规划和自然资源局、长春市规划编制研究中心(长春市城乡规划设计研究院)和吉林建筑大学设计研究院协办。

论坛以“弘扬中华优秀传统建筑文化、彰显吉林地域建筑特色”为核心宗旨,聚焦中国传统建筑的文化精神与当代表达路径。来自建筑设计、城乡规划、历史文化保护、民族建筑研究等多个专业领域的权威专家与实践者汇聚一堂。学校党委副书记、校长陈雷,中国民族建筑研究会会长李春林,中国城市规划学会常务理事会会长、同济大学原党委副书记彭震伟,吉林省教育厅二级巡视员包国庆,吉林省住房和城乡建设厅总工程师刘强致辞。学校党委书记李雁冰,中国建筑文化研究会副会长、文化和旅游部机关服务局原党委书记李建军出席论坛,副校长齐伟民主持开幕式。相关企业、行业代表及学校处级干部、师生共300余人参会。论坛包含1项先导发言和11项主旨报告。

开幕式

会议开幕式由齐伟民主持。他表示,建筑是空间容器、历史载体与生态智慧的体现。传统建筑文化保护需超越记忆复现,融合现代需求与地域特色创新实践。吉林作为寒地民族建筑代表区,为此提供了宝贵的现实土壤与实践基础。

陈雷表示,学校长期以来服务国家战略需求,聚焦寒地建筑技术与文化研究,开展了大量关于传统建筑测绘、民族民居数字建模、寒地乡村更新、绿色建筑技术集成等方面的研究与教学探索。希望学校以此次论坛为契机,深耕吉林沃土,努力成为吉林建筑文化研究的高地、传承的基地、创新的策源地、人才的摇篮,守护好、传承好、发展好珍贵的建筑文化遗产,为吉林全面振兴注入深厚的文化力量,为谱写中国式现代化吉林新篇章贡献建筑文化的智慧与担当。

李春林在致辞中强调,吉林独特的建筑形态是吉林乃至中华民族不可再生的宝贵文化遗产和珍贵历史见证。希望通过论坛,深化交流合作,凝聚智慧力量,共同守护好吉林大地上这份弥足珍贵的建筑文化遗产,赋予其新的时代活力,为谱写吉林文化繁荣发展的新篇章,为建设中华民族现代文明贡献建筑领域力量。

彭震伟高度肯定我校历年来以生态智慧引领学科发展及系列学术活动的成果,并强调,本次论坛不仅探讨吉林建筑文化,更立足中华文化、面向未来,旨在唤起社会对建筑文化价值的珍视,并回应全球生态挑战与中国城镇化转型需求,具有战略意义。

包国庆在致辞中表示,论坛聚焦建筑教育与地域文化科技创新,彰显了吉林建筑大学在促进人才培养与艺术成就方面的作用。希望学校深化对吉林建筑文化的系统性、学理性研究,深入挖掘其蕴含的历史价值、科技价值、艺术价值及人文精神。

刘强希望通过论坛能够提炼吉林建筑文化核心价值、为保护传承奠定理论根基。希望与会专家继续探索严寒地区历史建筑在城市更新中的保护与利用技术,让“吉林方案”为全国提供借鉴。

先导发言

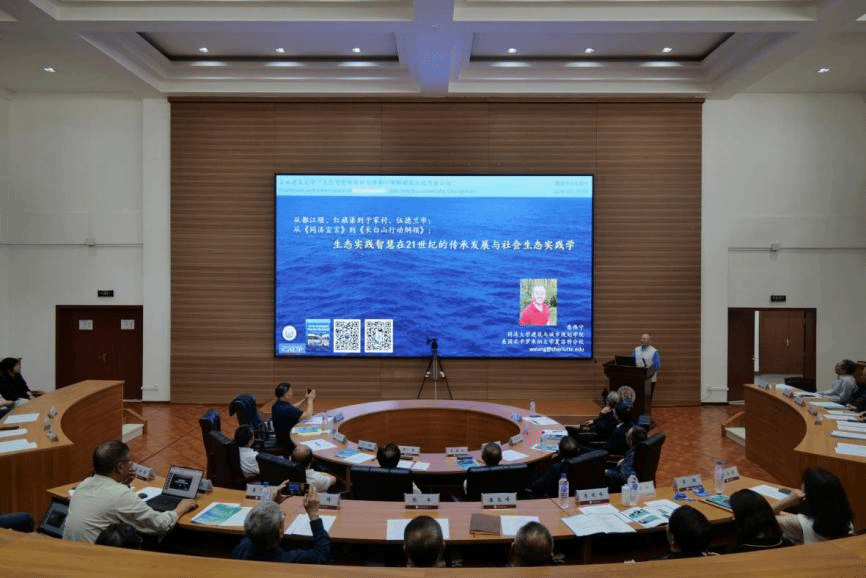

开场致辞后由象伟宁教授做先导发言。象教授以“从都江堰和红旗渠到于家村和伍德兰市;从《同济宣言》到《长白山行动纲领》:生态实践智慧的传承与发展”为题,阐释了生态实践智慧的内涵。他表示生态实践智慧是人类在为生存发展从事改造自然的社会活动中,遇到错综复杂的实际情况或具体问题时做出正确判断、形成万全之策并落地实施的综合能力; 是体现在社会生态实践中的求真为善、知行合一的美德; 是人们自觉自律并且卓有成效地从事社会生态实践的素养。他以都江堰、红旗渠、于家村和伍德兰市等中外社会生态实践案例说明生态实践智慧的内涵以及爱智慧、崇实践、善研究这些体现在案例中生态实践智者身上并值得我们效仿的亮点;再以《生态智慧与生态实践之同济宣言》(2016)和《生态智慧城镇之长 白山行动纲领》(2019)两个纲领性文件为主线,回顾近十年来生态智慧与生态实践学术共同体的社会生态实践研究进展,并展望未来的发展方向。

主旨报告(上午)

上午主旨报告由吉林建筑大学设计研究院院长王亮教授主持。四位专家学者分别围绕场所构建、寒地传统村落生态适应、传统民居营造、生态建筑模块化等做了精彩报告。

孔宇航教授以“场构与形塑——历史与当下的跨 时空协同”为题,他指出,场构是设计理念的投射,形塑是空间品质的经营,二者契合形成场所精神与空间体验。建筑真谛在于场所结构领悟、空间叙事逻辑、材料建造把控及形式诗性表达。报告彰显了对建筑学的深度理解、跨世纪设计思维及对本土智慧应用的高度重视。

赵宏宇教授以“永续适灾的寒地传统村落生态适应智慧范式认知与吉林实践”为题,介绍了城乡建设领域在寒冷地区的生态智慧与实践探索。他指出寒冷地区面临旱涝冻雪等多种灾害,能源消耗大威胁可持续发展。需从中国传统村落中汲取生态智慧,通过案例展示传统智慧的现代转化。提出寒地人居环境可持续发展战略:结合长白山实际,研发生态智慧城镇空间语言工具与方法,构建以借势、化害、趋利为主体的低碳韧性防灾知识体系,建立国际建筑体系对话的人才培养机制。

李晓峰教授以“从建造事件看传统民居营造逻辑——基于微观史学的探索”为题,回顾了乡土建筑研究历程及华中团队二十年探索(覆盖武陵至西南地区,涉及民间建筑、民居研究、乡村实践、民间教育),从社会史观、口述史学、建造史观、微观史学四个视角展开研究,重点阐释微观史学方法:从“营造文书”解析传统民居与社会变迁;从“屋志”构建“生活现场”的时空维度。

孙大勇建筑师以“‘少即是爱’——生态建筑模块化创作理念在当代建筑设计中的实践应用”为题,强调了仿生设计对现代建筑的重要性,通过自然原型和生态美学创造高效、节约资源的建筑结构。他的作品融合中国传统营造智慧,分别展示了模块化生态建筑、传统现代融合住宅及绿色生态公共空间设计等项目,讨论了竹材等可持续材料的创新应用。最后呼吁继续探索实践生态建筑,强调教育与理念传承的重要性。

主旨报告(下午)

下午主旨报告由吉林省建筑历史与建筑遗产保护学会会长、吉林建筑大学科学研究处副处长常欣教授主持。七位专家分别围绕历史城市保护、中东铁路文化遗产、珠江三角洲传统村落、广州历史文化名城、三江源地区高原人居文化、中华民族共同体意识、朝鲜族传统民居等方面做了精彩报告。

李百浩教授以“走向一市多城的历史城市保护”为题,阐述了中国城市发展历史与现状,强调保护历史城市应保留文化连续性,提出借助新技术应对现代挑战和促进可持续发展的重要性。报告阐述了中国城市现代化进程中的转变,现代科技在优化城市文化和空间规划中的作用,为城市规划和文化遗产保护提供新思路,确保文化与现代社会的和谐共生。

赵志庆教授以“数据要素赋能中东铁路文化遗产保护探索”为题,结合中东铁路研究实践,阐述了无人机倾斜摄影、VR/AR、数字孪生、数据平台等数据要素在城市更新、历史文化保护、文物修复、监测预警中的关键作用。他强调了跨学科合作的重要性及其在实践中的成效,指出坚持与创新是文化遗产保护的核心。

陆琦教授以“珠江三角洲传统村落形态与环境”为题,聚焦珠三角传统村落与水环境的关联。他指出河涌水网塑造了典型水乡聚落文化,村落呈现梳式、放射、棋盘、组团、散点、网状及混合七类布局形态。水乡环境孕育“果基/桑基/蔗基鱼塘”农业模式。岭南水乡景观涵盖驳岸、水埠、榕荫广场及石券桥/平桥,村内街-坊-里三级道路系统与“通头巷/掘头巷”尽端处理共同构成独特村落肌理。

唐孝祥教授以“广州历史文化名城保护及其数字化路径探索”为题,强调加强历史文化名城保护传承是新时代的重要使命。广州作为海上丝绸之路发祥地,体现了“顺势而为、伺机而动、只争朝夕、脚踏实地”的重商务实精神。详尽阐述了广州历史文化名城保护工作历经四十年,从“一河两山三路”发展为“两带十区”的城市保护体系。并通过GIS、三维扫描等技术及“广州记忆”平台、历史建筑数字地图等方式实现文化遗产要素整合与创新传播。

靳亦冰教授以“三江源地区高原人居文化保护的思考”为题,讲解了三江源地区的乡村聚居模式与当地的自然环境、社会经济水平和区域文化紧密相连,体现了人与自然的和谐共存。报告聚焦这一区域聚居模式的演变与趋势。重点展示了黑帐篷牦牛毛编织技艺的创造性转化与应用,体现尊重自然、最小扰动自然的生态智慧。

黄璜以“以中华民族建筑文化传承与发展铸牢中华民族共同体意识”为题,分享了同济大学中华民族建筑文化传承与发展研究基地的基础情况、近期工作和研究进展。该基地旨在以建筑文化和社会生活为载体,通过文化治理传承与发展路径,铸牢中华民族共同体意识,增强华裔归属感。努力把基地打造为:中国建筑、城市、景观遗产保护与利用的科技先锋、中华民族建筑文化研究的理论高地和人才培养示范平台、中华民族建筑文化传承与发展研究的专题智库。

金日学教授以“朝鲜族民居空间衍化与地域重构”为题,聚焦东北地区朝鲜族民居空间文化与地域特色。基于历时性调研,系统梳理民居类型,揭示村落空间由聚居向散居转变的演化规律,以及行为变化对空间形态的影响,展现了传统民居在现代化进程中如何保持文化特质并回应现代需求。

展望

为全面贯彻落实党的二十大和全国教育大会精神,深入学习贯彻习近平文化思想及习近平总书记关于教育的重要论述,围绕国家和地方经济社会发展需求,以学术及文化赋能高质量人才培养,打造特色文化育人品牌,学校组织开展了“栋梁论坛”。作为学校“栋梁”特色文化育人体系的重要组成部分,论坛以“交流·融合·创新·发展”为主旨。未来,学校将定期开展论坛活动,为广大师生和业界同仁提供前沿开放的交流平台,在思想碰撞与经验交流中,不断引导学校持续深化改革创新,共同推动高质量发展。

初审:刘 桐

复审:赵宏宇

终审:赵春雷