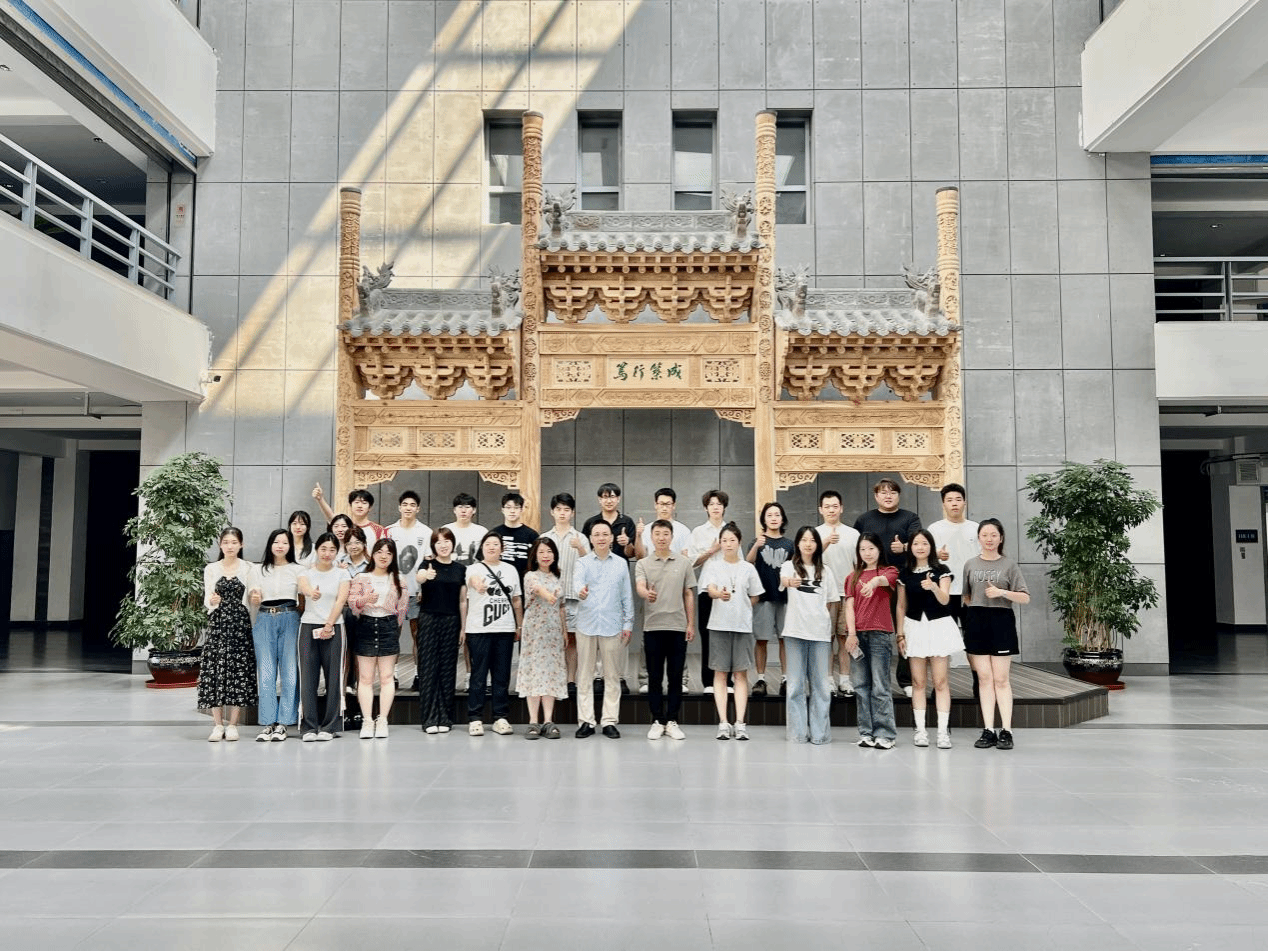

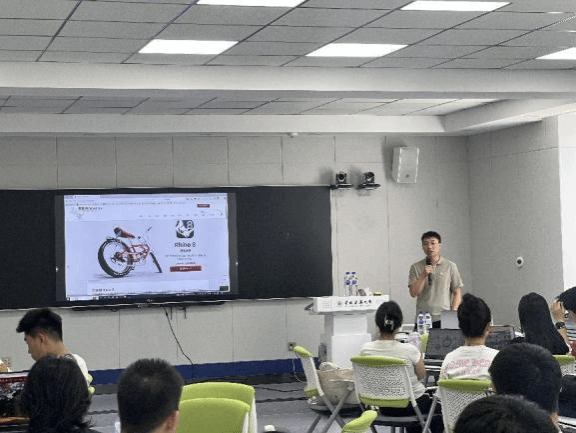

为深入贯彻“数字中国”战略,积极响应新工科、新艺科融合发展要求,推动建筑设计教育与人工智能技术深度融合,7月5日至6日,由吉林建筑大学建筑与规划学院主办的“数字建构与设计创新——人工智能工作营”顺利举行。

本次工作营由我校首度联合国内外数字建筑与AI领域顶尖学者共同发起,标志着建筑与规划学院在人工智能赋能专业教育道路上的关键性迈进。

战略意义显著:学院推进“AI+设计”教育体系重构的重要一步

随着AI技术的快速演化,建筑设计行业正面临前所未有的变革。为此,学院从战略高度高度重视本次人工智能工作营,将其作为推动教学体系升级、课程内容革新、人才培养模式变革的重要抓手。

本次课程不仅是一次技术层面的教学活动,更是建筑与人工智能首次深度合作的落地实践,在学校和学院发展历程中具有里程碑式意义。

虽然只是一次小规模工作营,但对建筑与规划学院而言,这是从“传统教学”迈向“AI融合教育”的关键一跃,也是实现“数字设计转型”的有力起点。

学院重视筹备:两轮调研摸底,精准识别潜力学生

在筹备阶段,学院组织了两轮专项调研问卷:

第一轮摸底问卷面向全院建筑学、城乡规划等专业学生开放,共计回收近300份反馈数据,深入了解学生对AI在建筑设计中应用的认知程度与参与意愿。

第二轮针对性招募则聚焦对AI工具使用有基础、具备创新意识的核心学生群体,最终遴选出数十名优秀学员入营学习。通过层层筛选,确保参与者具备良好的设计能力、学习热情与探索精神。

这一系统、严谨的筛选机制,体现出学院对人才质量与教学效果的高度关注,也为活动的高水平开展奠定了坚实基础。

名家主讲 · 双核驱动

为确保课程的先进性与实操性,本次工作营特别邀请两位重量级主讲嘉宾,强强联手,助力课程深度展开:

陈寿恒 教授

美国麻省理工学院数字化建筑设计研究组专家

世界华人建筑师协会数码建筑学术委员会创会委员

哈尔滨工业大学建筑学院特聘教授

深圳大学建筑与规划学院校外导师

深圳寿恒建筑设计事务所总建筑师

陈教授长期致力于AI驱动的建筑生成逻辑研究,是将“人工智能技术深度应用于建筑实践”的先行者。他本次以“理想家”为核心课题,引导学生从概念构思到模型落地,完成完整设计流程,带来一场以设计为核心、以AI为工具的革新式教学实践。

纪睿 工程师

Rhino研发团队成员

Rhino二次开发技术支持专家

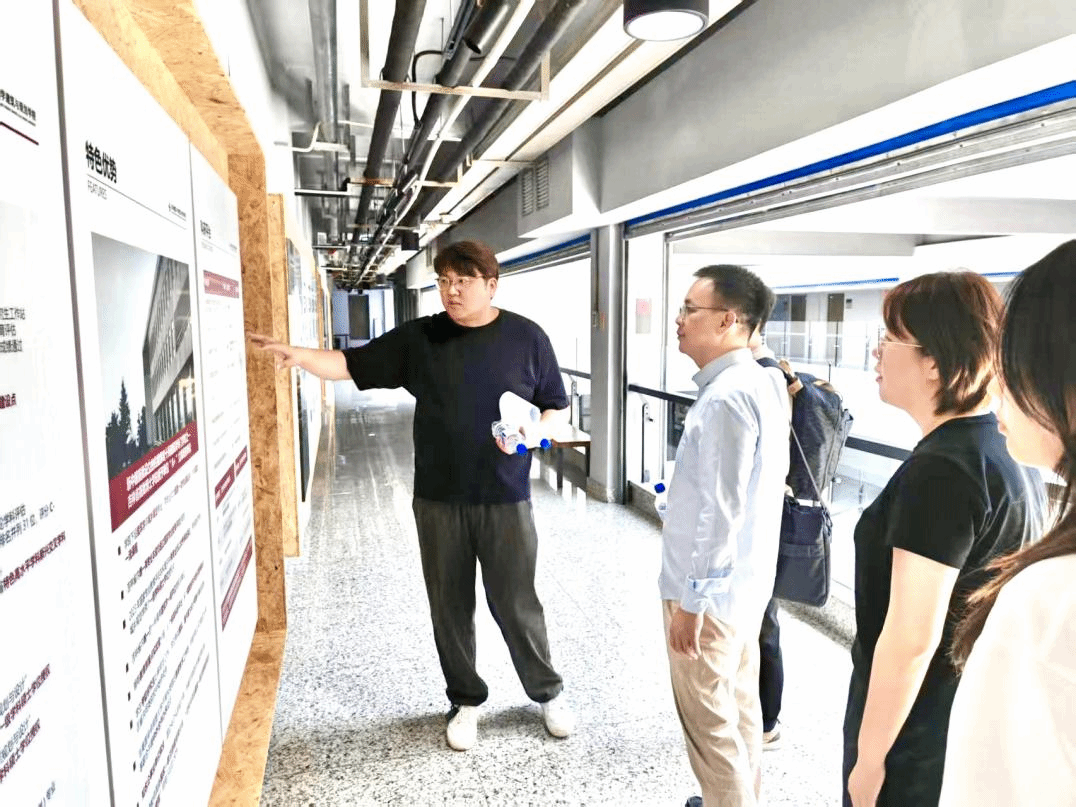

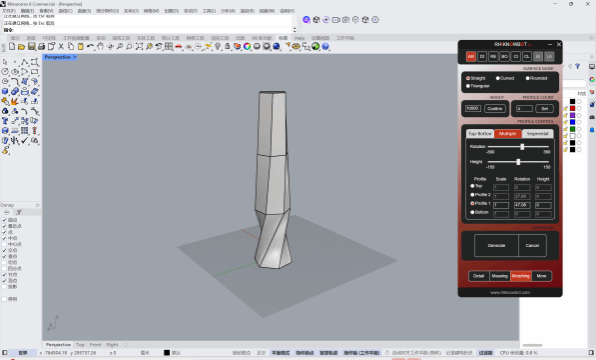

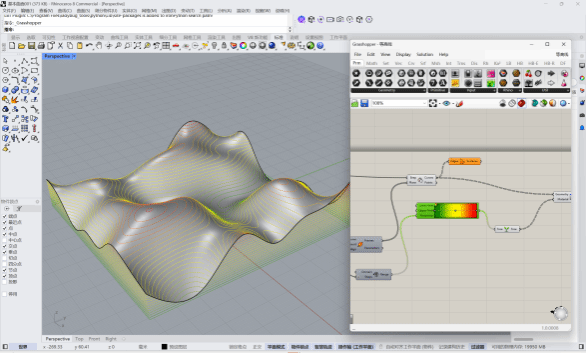

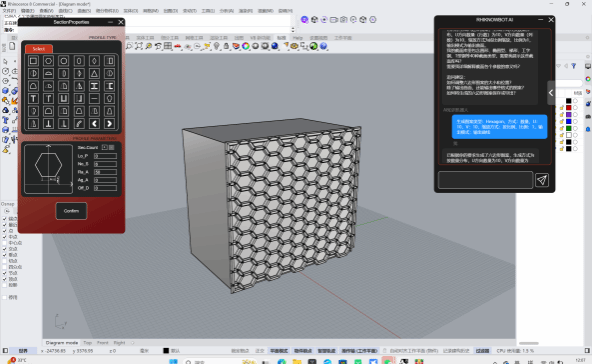

纪睿老师在数字建模领域拥有丰富的一线经验。他在课程中详细讲解Rhino平台在建筑设计中的应用逻辑及二次开发潜力,特别是RHIKNOWBOT与Grasshopper插件的智能扩展,为学生提供了“设计+技术”的深度结合视角,大大拓展了学生对于AI建模逻辑的认知边界。

教学设计 · AI+设计全过程训练

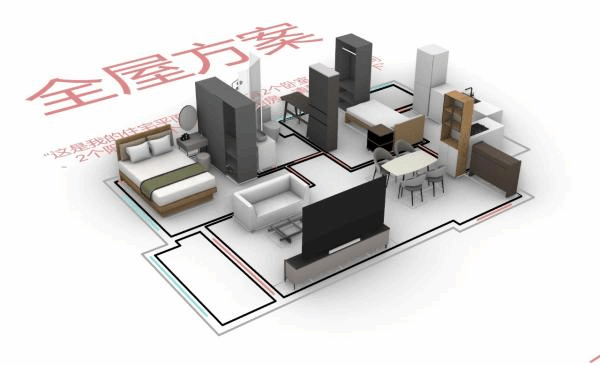

此次工作营以“我的理想家”为主题,聚焦小尺度建筑与室内空间设计,整合AI与建构设计逻辑,从0到1推动学生产出完整成果。课程流程覆盖五大阶段:

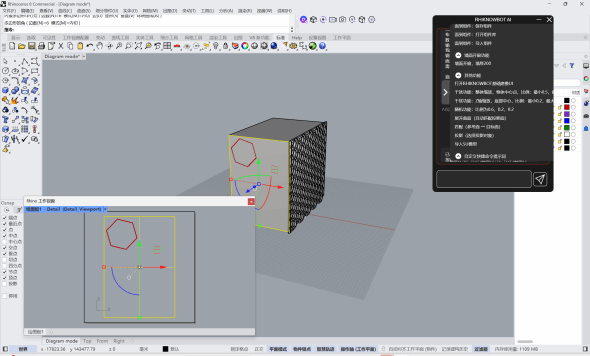

概念生成与AI语言转化,从学生口语化的“家”概念出发,借助DeepSeek、豆包等AI文字工具,转化为具有逻辑结构的设计文案。

空间表达与建模迭代,以手绘草图梳理空间结构,使用Rhino或SketchUp搭建三维体块模型;绘制功能性平面图并进行空间优化以及模型与平面图双向调整,提升构造精度。

外立面与室内深化设计,利用RHIKNOWBOT生成建筑外立面设计;使用“空间因子 AI”实现自动家具布局;在Rhino中手动调整细节,提升空间真实感。

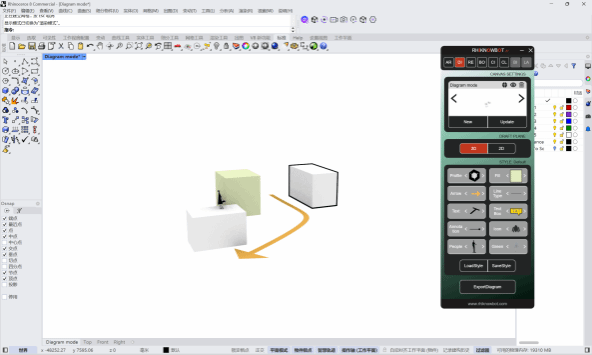

使用AIRender完成外立面与室内空间的高质量渲染效果图与可视化输出,RHIKNOWBOT Diagram功能生成3D分析图(功能分区、动线、采光等)。

教学成效 · 设计逻辑革新与思维重构

参训学生普遍反馈,本次课程不仅是一次AI工具的技术训练,更是一次“建筑设计思维”的深度刷新。从文本逻辑到建构表达,从功能分析到情感营造,AI在各环节的嵌入式参与极大提升了设计效率与完整性。

面向未来 · 从“尝试”到“体系”的全面布局

本次人工智能工作营是我院与AI技术融合的初步尝试,但战略意义深远。是建筑与AI首次体系化合作;是传统教学向“智能化建构教育”关键跃迁的起点;是我院“数字建构与未来设计”育人战略的重要实验平台。

未来已来,理想正在建构

数字设计教育的新时代已然启航。本次“数字建构与设计创新”人工智能工作营,不仅为我院学生打开了一个全新的教学维度,也为学生搭建了通往未来职业世界的桥梁。

吉林建筑大学建筑与规划学院将继续走在AI与建筑教育融合创新的最前沿,为中国建筑教育的智能转型贡献“吉建智慧”。

初审:李明亮

复审:赵宏宇

终审:赵春雷